創風社 千田顕史

1982年ごろ,私は青木書店の編集者として,さくら・さくらんぼ保育園の斎藤公子先生,全障研の清水寛先生の本を出版することになり(『さくら・さくらんぼの障害児保育』1982年、『障害児教育とは何か』1981年)、障害児問題に関わるようになりました。それから約20年間、経済学・社会学・哲学・教育学の本の出版活動を中心におきながら、ずっと障害児問題にも関わってきました。20年間のこの関わりの歴史の中のポイントと現在の到達点を整理することで、今の問題点が少しでも明らかになり、障害児医療の前進にプラスになることを願って、この文を書くことにしました。

![]() 20年前は、私のまわりは、障害の早期発見・早期訓練が全盛でした。

20年前は、私のまわりは、障害の早期発見・早期訓練が全盛でした。

私が最初にこの分野の本を出版した、さくら・さくらんぼ保育園の障害児保育は、子どもを産休あけから保育し、ボイタ法の検査で子どもの反射を調べて、脳性麻痺の疑いのある子どもを早期に訓練することを全国的に推進していました。このことによって脳性麻痺を全国的レベルでなくしていけると関係者はみな信じていました。全障研の発達研究の拠点である大津市では大津方式といって、市全体で障害の早期発見・早期訓練にとりくんでいました(『涙より美しいもの』『子どもの発達と診断』田中昌人著、大月書店)。また、現在、全障研委員長の茂木俊彦先生

は、『障害児の心理学』(青木書店)の中で、ボイタ法では、73.7%、ボバーズ法では87.5%の脳性麻痺の正常化率(同書、172p)とのべています。また、ボイタ法の本を翻訳したドクターは、この訓練の普及によって日本からまもなく脳性麻痺が消えるだろうとまで書いています。これらの理論や運動の背景には、もちろんこういう訓練法を日本に導入したリハビリ医・整形外科医(たとえば、大手前整肢学園、聖ヨゼフ、ボバース記念病院、東京の北療育医療センターのドクターたち)がいたわけですが、教育現場への普及には教育学者や保育者が大きな役割を果しました。

保育園で行う療育の運動療法や養護学校の養護訓練や理学療法士の訓練であたかも脳性麻痺が克服されるかのような雰囲気で、全国に広がっていった時代でした。

![]() 1983年出版の『リハビリテーションを考える』(上田敏著)は問題点を指摘していた。

1983年出版の『リハビリテーションを考える』(上田敏著)は問題点を指摘していた。

全国のさくら・さくらんぼ保育園の姉妹園と全障研の研究者の早期発見・早期訓練の運動の中にいながら、どうして私がその内容に疑問をもっていたかというのは、上田敏(当時、東大医学部)先生が毎週土曜日、私のつとめていた出版社に通って原稿を書いていた、その内容を知ったからです。本は『リハビリテーションを考える』で、その297頁で、アメリカの実験(1973年)を紹介していました。47人の脳性麻痺児を2つに分けて、18ヵ月かけて、ボバース法の訓練をした子ども、何も訓練しない子どもの2つのグループを評価した結果、差のないことがわかったというものです。ボバース法に効果がないというレポートでした。またボイタ法は人間の反射を利用する方法、そしてボバース法は反射を抑制する方法で全く正反対なものがたがいに自己の正当性を主張していると紹介し、とても今の訓練法は学問のレベルになっていないと批判していました。この上田先生の本は、私の隣りの席の編集者が企画したもので、私は早期発見・早期訓練が全盛の中にいても、脳性麻痺という障害は難病であり、教育学者の発達論や保育論よりも、医学研究のほうが正しいのではないかと思い、上田先生の説にそって、脳性麻痺医療の新しい時代がくることが予想できていたわけです。

![]() 脳神経外科学の堀智勝先生と難治性てんかん治療に取りくみ、そこから脳性麻痺医療の新しい取りくみが始る

脳神経外科学の堀智勝先生と難治性てんかん治療に取りくみ、そこから脳性麻痺医療の新しい取りくみが始る

1986年に私は青木書店を退社して、創風社を設立しました。青木書店時代に関わりをもっていた多くの研究者の協力を得ることができたので、青木書店時代と同じように経済学・社会学・哲学・教育学の本を出版しながら、全国に広がったさくら・さくらんぼの障害児保育にも関わりをもっていました。とくにたくさんの障害児を育てている、取手市のとねっこ保育園や舞鶴市の風の子共同保育園、加須市のにしき保育園とは、てんかん・自閉症・脳性麻痺の障害児の親たちとも親しくなりました。保育の現場では早期発見・早期訓練で障害が解決しているわけではなく、10年以上にわたって脳性麻痺児を見ていると、大きくなるにつれて悪化しているように見え、障害の専門的医療が必要とされていることをひしひしと感じていました。幼児期に必要な医療を受けないで、訓練中心でやってきた場合、その子どもと家族は大きな困難(障害の重度化)を負うことがだんだん分かってきたのです。それでも私の周辺では保育園に入所してくる子どもたちの弱さを調べ、「このままでは脳性麻痺になってしまう。訓練のために大津市に行ったほうがいいのでは」などという主張が支配的意見でした。そういう中で弱さを指摘されたたくさんの子どもたちは健常に育ちました。しかし、医師から「脳性麻痺」と診断を受けて入所した子どもたちは「訓練のスタートが遅すぎた」「重度だから」「訓練方法がまちがっていた」などの理由で、麻痺は克服されませんでした。このことは、本当の脳性麻痺は治らないで、「脳性麻痺の疑い」という子ども(本当は脳性麻痺ではなかった子どもたち)は麻痺にならなかったというだけのことでした。この保育運動に関西の養護学校で養護訓練を担当していた人までが指導的立場で関わり、ますます障害児と医学研究とはかけ離れていったのでした。関西は訓練王国と批判されるぐらい、手術の研究は進まず訓練中心でした。

こういう状況の中で、私は編集者なので常に「今、日本のてんかん、自閉、脳性麻痺の医学はどういう水準にあるのか、誰が世界の障害児医療研究と日本の研究をつないでいるのか」というところをつきとめたいと追求していました。最初は、てんかんの医療でした。全国のさくら・さくらんぼの姉妹園では、たくさんのてんかん児が入所し、発作がコントロールされない難治性のてんかん児もたくさんいました。そういう中でてんかん治療でトラブルが生じていて(抗てんかん薬の服用で)、至急にてんかん医療について学習する必要にせまられていました。私は1994年に『てんかんの外科治療』(創風社、著者は堀智勝)を出版していたので、すぐ鳥取大学の堀教授に相談しました。堀教授は1996年に松江で開催する第16回日本脳神経外科学術研究集会の会長として、日本の脳外科学会としては初めての試みとして、「てんかん研究を柱」にした学会を準備していました。アメリカ、フランスもふくめて世界の第一線のてんかん研究者が松江に集まってくるから、保育園の人たちも参加して勉強するようにとしてくれました。さらに、今、世界のてんかん研究のリーダーであるアメリカのリューダース教授は、「日本語もできるし、自分の親友なので、特別たのんでおくから、脳波とMRI写真をもって、子どもをつれて、直接相談するように」としてくれました。約30人ぐらいの障害児保育をしている我々の仲間は世界水準の「てんかんの専門医療」にようやくたどりついたわけです。リューダース教授の説明は「アメリカでは抗てんかん薬は発作と脳波が一致して初めて使う。まだ発作のない子どもに使うことはない」というものでした。この松江の学会には世界の脳性麻痺研究のリーダーであるフランスのリヨン大学のサンドゥ教授(脳外科)も堀先生に招待されて報告を行っていましたが、我々は1996年はてんかんだけでせいいっぱいで、誰もサンドゥ教授の話をきくところまでいきませんでした。この松江の学会のてんかん研究をまとめたのが『難治性てんかんの治療』(創風社)です。

我々としては、てんかんには専門医療が必要であり、保育園に入所してきたてんかんの子どもは、必ずてんかん専門医療を受診し、難治性てんかんの場合は堀先生にてんかん外科の可能性を診断してもらっています。

この経験からてんかんの医療水準が日本では各地域によって相当に差があることを実感しました。てんかん児への対処のしかたはほぼメドがついたので、いよいよ脳性麻の治療でした。脳性麻痺は脳からの障害なので、世界の脳研究は脳性麻痺の子どもたちへどういう治療をしているのか、その調査を堀先生に頼みました。堀先生は1998年には東京女子医大脳外科教授として上京することが決まったので、本格的に脳性麻痺医療を保育園の子どもたちが受けることができるようにする学習会を東京でスタートさせました。創風社の事務所(マンション)に、脳性麻痺児の親、そして保育者などが各地から集まってきて、数回学習会を開いたのです。

![]() 脳性麻痺を異常反射パターンとするのでなく、痙縮(spasticity)ととらえる

脳性麻痺を異常反射パターンとするのでなく、痙縮(spasticity)ととらえる

堀先生の説明は、「脳性麻痺は訓練で治るものではない。フランス、アメリカにおいてはいろいろな脳神経外科的治療があり、20年近い歴史もあり、かなり成果がある」というもので、出席者にはこの20年間の脳性麻痺治療(脳神経外科からの)の論文の要約を20本ほど用意してもらいました。

脳性麻痺児・者の関節が変型し、身体が硬直化していくのは、痙縮(spasticity)という状態で、これは年々進行して筋肉を硬化させ、生きる力をうばっていくので、ここを早期に治療することが必要であり、訓練でこの痙縮がとれることはないというのが堀先生の説明です。

痙縮(spasticity)とは何か――筋緊張亢進の一種。(脳性麻痺や脳卒中や頭部外傷によって)上位ニューロン(脳)が障害された結果として、(脊髄にある)α運動ニューロン及びγ運動ニューロンに対する抑制性インパルスが減少して、これら運動性ニューロンの興奮が高まり、わずかの筋紡錘よりの求心性インパルスの増加によっても、α運動ニューロンが発火して収縮を示す。(堀先生の説明)

我々が20年間学習していた脳性麻痺のとらえ方は「脳が障害されたので、原始反射の抑制ができず、かつ筋の緊張の異常から異常なパターンを獲得している状態」ととらえて、正常なパターンを訓練で1日数回、脳と身体におぼえさせることが有効というものでした。また、筋緊張を抑制する訓練法があるというものでした。今まで痙縮(spasticity)という概念がなかったのです。

訓練は、筋肉を動かす活動で、筋肉→末梢神経→脊髄→脳と逆のコースで脳の抑制機能が直るという主張です。常識的に考えても筋肉から脳まではかなり離れています。現実に世界の医学雑誌に訓練で痙縮を直したという論文はいまだに発表されていません。脳外科医である堀先生の説明は、脳そのものの治療はできないが、脊髄と末梢神経のレベルで脳外科として痙縮を治療する方法がある、欧米では20年近い歴史があり、有効性は実証されている、というものでした。この手術は顕微鏡を使った手術なので、ここ20年間に急速に発達し、0.1ミリ単位で神経を細くできるというものでした。脳外科の脳性麻痺手術を否定する医療関係者が多いのですが、この顕微鏡手術のことを知らないで批判することが大部分です。

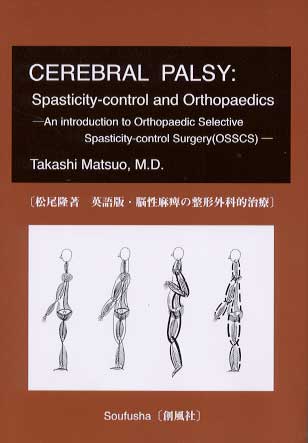

神経からの治療は原則として、筋肉が固くならず、関節が拘縮していない10歳ぐらいまでが中心となるので、痙縮には整形外科的診察も同時に必要である。今の日本の整形外科医の中では松尾隆先生の論文がもっとも学問として信頼できると論文上の検討で松尾先生を紹介してくれました。その上、松尾先生が昭和大学医学部に招待されて、脳性麻痺の手術をするとき堀先生は10時間の手術見学をして、理論と技術の2点で信頼できると我々に推薦してくれました。それから我々のグループは何人もの子どもたちを松尾先生のグル−プに手術してもらっています。 松尾先生の手術をうけた子どものことが書かれています。 選択的緊張筋解離術(OSSCS)について解説。痙縮を除去し、筋肉の重要な機能をいかす手術です。 英語版脳性麻痺の整形外科的治療 脳性麻痺の機能を改善するあらゆる手段についての情報を提供する。専門家にも患者や家族にも、わかりやすく解説。

さらに堀先生は、我々の脳性麻痺児のビデオをもって、フランスのリヨン大学のサンドゥ教授(脳外科医)のもとで10日間にわたって、実際の手術をマスターしてきてくれたのです。

母の決断(2001年8月)

CEREBRAL PALSY

脳性麻痺相談室(2002年11月)

![]() まとめ゚

まとめ゚

このようにして、さくら・さくらんぼ保育園の障害児保育を出発点とする、我々のグループは障害児の医療をなんとか、世界水準の研究と結合したいと思い、今日の状況にたどりついたわけです。脳性麻痺の脳神経外科手術の日本の第1号は、とねっこ保育園の乗浜秀一郎君です。2002年の日本リハビリ学会では神経縮小術もテーマの1つにしてパネル・ディスカッションも開かれ、日本全体にこの手術が広く知られるようになりました。約3年間かかりました。松尾先生、堀先生、平先生、とねっこ保育園のホームページ(いずれも創風社のホームページよりリンクできます)にそれぞれの角度から内容が紹介されています。脳性麻痺による障害は教育学の発達論や保育論で対処できるものではなく、何よりも痙縮の専門医療が必要です。医学のレベルの治療が必要なのです。脳性麻痺の親や関係者は、医学の内容を学習して、自分で考えていくということでしか、これらの医療を手に入れることはできません。これからも、我々のつかみえた情報は本やホームページで公開していく予定です。

※ 平先生のHPにライゾトミーに関する解説が詳しくのせられています.(03/10/27)

脳性麻痺の医療がここまですすんでいるのに、なぜ日本全体に普及するのが遅れているのか。

![]() 痙縮(spasticity)が脳性麻痺治療の中心なのに、今までの脳性麻痺治療は痙縮は治療できないものとして、異常反射を正常にする訓練があるということで脳性麻痺の医療システムをつくってきました。

痙縮(spasticity)が脳性麻痺治療の中心なのに、今までの脳性麻痺治療は痙縮は治療できないものとして、異常反射を正常にする訓練があるということで脳性麻痺の医療システムをつくってきました。

いまの日本の中でspasticityを軽減する手術は、東京女子医大の脳神経センター(堀先生、平先生)と国立成育医療センターの脳外科(師田先生――ニューヨーク大学の手術を日本に紹介)、整形外科では松尾先生のグループの手術(OSSCS Orthopaedic Selective Spasticity - Control Surgery 選択的痙縮コントロール整形外科手術)だけです(私の知りうる限り)。

![]() 日本の障害児医療の患者と医師の関係は、いまだ患者がさまざまな治療法の情報を知り、治療を選択する関係になっていないようです。そして頼りにするその医師が世界の障害児医療の水準をそんなに学習していない。

日本の障害児医療の患者と医師の関係は、いまだ患者がさまざまな治療法の情報を知り、治療を選択する関係になっていないようです。そして頼りにするその医師が世界の障害児医療の水準をそんなに学習していない。 ![]() 訓練で脳性麻痺を治療するという、各県の療育センター、養護学校の養護訓練にたくさんの訓練関係者、補装具の関係者が関係していて、その仕事の評価を変更せざるをえない内容を、痙縮の手術は提示しています。つまり医療システムの変更をせまることになります。脳性麻痺関係者が訓練中心の考えからきりかえられないのは、こういうところに本当の理由があるように思われます。

訓練で脳性麻痺を治療するという、各県の療育センター、養護学校の養護訓練にたくさんの訓練関係者、補装具の関係者が関係していて、その仕事の評価を変更せざるをえない内容を、痙縮の手術は提示しています。つまり医療システムの変更をせまることになります。脳性麻痺関係者が訓練中心の考えからきりかえられないのは、こういうところに本当の理由があるように思われます。

私たちの経験では、脳性麻痺の成人後の2次障害を軽くするためにも、また幼児期の成長をたしかなものにするためにも、また重度化させないためにも、脳性麻痺の痙縮(spasticity)を早期に除去する手術がもっとも有効であり、世界はそういう医療を前進させています。

日本だけが、訓練中心の医療システムを維持できることはないでしょう。時間の問題と思います。特に養護学校の養護訓練は医療ではないわけですから、教育学者の発達論を中心にして障害児の専門医療を軽視すると、発達どころか養護学校時代に障害児は後退することも多くなります。今の障害児運動をみていて、そこには大きな問題を感じています。障害児運動が障害児のためでなく、障害児に関する仕事に従事している人のためであるとしたら、こんなに不幸なことはないでしょう。1999年の全障研の全国大会の脳性麻痺分科会で、とねっこ保育園の志賀さんは神経縮小術の手術をした秀一郎君の報告をしました。50人の分科会参加者から質問ゼロ、意見ゼロ、そして司会者の大阪の養護学校の訓練士が「手術をしてよくなった例を見たことがない」と発言して、終わりました。どうして、脳性麻痺という難病に対する医学を否定する思想がここまで強くなったのか、その原因を明らかにできれば、多くの人に医学の進歩がとどくことができると思います。

※ここまで脳性麻痺の医療が前進しているのに、4月下旬のNHKスペシャルの日木流奈君の番組を見てびっくりした。NHKと講談社が大宣伝している流奈君の療育はドーマン法(脳性麻痺の訓練法の1つ)で行われれおり、流奈君はドーマン法の広告塔ともいえる存在に見える。1968年にアメリカとカナダの8つの医学会は学会声明を出して(上田敏『リハビリテーションを考える』263頁)、ドーマン法を公式に否定した。私はそのことを約20年前に上田先生の本で知った。ここまで医学が進んだのに、こんな番組がつくられ、本がベストセラーになるとは信じられない状況である。いかにマスコミに働くジャーナリストが勉強していないかを知った。私はすぐ、NHKと番組紹介をした朝日新聞に抗議の連絡をした。「マスコミは医学の今の研究状況の平均ぐらいは常におさえて報道してほしい」と。残念ながら報道を修正する気配はまったくない。